Evangelium nach Lukas 22,14-23,56:

Als die Stunde gekommen war, legte Jesus sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen: Mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch: Ich werde es nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen und teilt ihn untereinander! Denn ich sage euch: Von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt.

Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich ausliefert, ist mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm bestimmt ist. Aber weh dem Menschen, durch den er ausgeliefert wird!

Da fragte einer den andern, wer von ihnen das wohl sei, der dies tun werde. Es entstand unter ihnen ein Streit darüber, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre Völker und die Vollmacht über sie haben, lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Jüngste und der Führende soll werden wie der Dienende. Denn wer ist größer: Der bei Tisch sitzt oder der bedient? Ist es nicht der, der bei Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. Ihr aber habt in meinen Prüfungen bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat: Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken und ihr sollt auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.

Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder! Darauf sagte Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sagte: Ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Dann sagte Jesus zu ihnen: Als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, habt ihr da etwa Not gelitten? Sie antworteten: Nein. Da sagte er zu ihnen: Jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Wer dies nicht hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich ein Schwert kaufen. Denn ich sage euch: An mir muss sich erfüllen, was geschrieben steht: Er wurde zu den Gesetzlosen gerechnet. Denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung. Da sagten sie: Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er erwiderte: Genug davon!

Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg; seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet! Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend; denn sie waren vor Kummer erschöpft. Da sagte er zu ihnen: Wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet!

Noch während er redete, siehe, da kam eine Schar Männer; und der Judas hieß, einer der Zwölf, ging ihnen voran. Er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sagte zu ihm: Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus? Als seine Begleiter merkten, was bevorstand, fragten sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus: Lasst es! Nicht weiter! Und er berührte das Ohr und heilte den Mann. Zu den Hohepriestern aber, den Hauptleuten der Tempelwache und den Ältesten, die vor ihm standen, sagte Jesus: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis.

Darauf nahmen sie ihn fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus folgte von Weitem. Mitten im Hof hatte man ein Feuer angezündet und Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinandersaßen. Eine Magd sah ihn am Feuer sitzen, schaute ihn genau an und sagte: Der war auch mit ihm zusammen. Petrus aber leugnete es und sagte: Frau, ich kenne ihn nicht. Kurz danach sah ihn ein anderer und bemerkte: Du gehörst auch zu ihnen. Petrus aber sagte: Nein, Mensch, ich nicht! Etwa eine Stunde später behauptete wieder einer: Wahrhaftig, der war auch mit ihm zusammen; er ist doch auch ein Galiläer. Petrus aber erwiderte: Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er redete, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das der Herr zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich.

Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm. Sie schlugen ihn, verhüllten ihm das Gesicht und fragten ihn: Du bist doch ein Prophet, sag uns: Wer hat dich geschlagen? Und noch viele andere Lästerungen stießen sie gegen ihn aus.

Als es Tag wurde, versammelte sich der Ältestenrat des Volkes, die Hohepriester und die Schriftgelehrten und sie ließen Jesus vor ihren Hohen Rat führen. Sie sagten zu ihm: Wenn du der Christus bist, dann sag es uns! Er antwortete ihnen: Wenn ich es euch sage, glaubt ihr mir ja doch nicht; und wenn ich euch etwas frage, antwortet ihr nicht. Von nun an wird der Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen. Da sagten alle: Du bist also der Sohn Gottes? Er antwortete ihnen: Ihr sagt es – ich bin es. Da riefen sie: Wozu brauchen wir noch eine Zeugenaussage? Wir haben es selbst aus seinem Mund gehört.

Daraufhin erhob sich die ganze Versammlung und man führte Jesus zu Pilatus. Dort brachten sie ihre Anklage gegen ihn vor; sie sagten: Wir haben festgestellt, dass dieser Mensch unser Volk verführt, es davon abhält, dem Kaiser Steuer zu zahlen, und behauptet, er sei der Christus und König. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm: Du sagst es. Da sagte Pilatus zu den Hohepriestern und zur Volksmenge: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber blieben hartnäckig und sagten: Er wiegelt das Volk auf; er verbreitet seine Lehre im ganzen jüdischen Land, angefangen von Galiläa bis hierher. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Und als er erfuhr, dass Jesus aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes komme, ließ er ihn zu Herodes bringen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war.

Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah; schon lange hatte er sich gewünscht, ihn zu sehen, denn er hatte von ihm gehört. Nun hoffte er, ein von ihm gewirktes Zeichen zu sehen. Er stellte ihm viele Fragen, doch Jesus gab ihm keine Antwort. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten, die dabeistanden, erhoben schwere Beschuldigungen gegen ihn. Herodes und seine Soldaten zeigten ihm offen ihre Verachtung. Er trieb seinen Spott mit Jesus, ließ ihm ein Prunkgewand umhängen und schickte ihn so zu Pilatus zurück.An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde; vorher waren sie Feinde gewesen.

Pilatus rief die Hohepriester und die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und sagte zu ihnen: Ihr habt mir diesen Menschen hergebracht und behauptet, er wiegle das Volk auf. Und siehe, ich selbst habe ihn in eurer Gegenwart verhört und habe an diesem Menschen die Schuld, wegen der ihr ihn anklagt, nicht gefunden, auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also: Er hat nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. Daher will ich ihn auspeitschen lassen und dann freilassen. Er musste ihnen aber zum Fest einen Gefangenen freilassen. Da schrien sie alle miteinander: Weg mit ihm; lass den Bárabbas frei! E Dieser Mann war wegen eines Aufruhrs in der Stadt und wegen Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Pilatus aber redete wieder auf sie ein, denn er wollte Jesus freilassen. Doch sie schrien: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Zum dritten Mal sagte er zu ihnen: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Ich habe nichts feststellen können, wofür er den Tod verdient. Daher will ich ihn auspeitschen lassen und dann werde ich ihn freilassen. Sie aber schrien und forderten immer lauter, er solle Jesus kreuzigen lassen, und mit ihrem Geschrei setzten sie sich durch: Da entschied Pilatus, dass ihre Forderung erfüllt werden solle. Er ließ den Mann frei, der wegen Aufruhrs und Mordes im Gefängnis saß und den sie gefordert hatten. Jesus aber lieferte er ihrem Willen aus.

Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie Simon, einen Mann aus Kyréne, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Es folgte ihm eine große Menge des Volkes, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich; weint vielmehr über euch und eure Kinder! Denn siehe, es kommen Tage, da wird man sagen: Selig die Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf uns! und zu den Hügeln: Deckt uns zu! Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden?

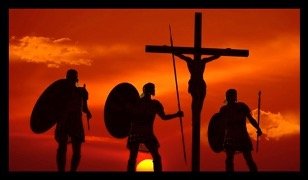

Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe heißt; dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den andern links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! Um seine Kleider zu verteilen, warfen sie das Los. Das Volk stand dabei und schaute zu; auch die führenden Männer verlachten ihn und sagten: Andere hat er gerettet, nun soll er sich selbst retten, wenn er der Christus Gottes ist, der Erwählte. Auch die Soldaten verspotteten ihn; sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst! Über ihm war eine Aufschrift angebracht: Das ist der König der Juden.

Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns! Der andere aber wies ihn zurecht und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst! Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.

Es war schon um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach – bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus.

Als der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte: Wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. Und alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen weg. Alle seine Bekannten aber standen in einiger Entfernung, auch die Frauen, die ihm von Galiläa aus nachgefolgt waren und die dies mit ansahen.

Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Mitglied des Hohen Rats und ein guter und gerechter Mensch. Dieser hatte ihrem Beschluss und Vorgehen nicht zugestimmt. Er war aus Arimathäa, einer jüdischen Stadt, und wartete auf das Reich Gottes. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und er nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand bestattet worden war. Das war am Rüsttag, kurz bevor der Sabbat anbrach. Die Frauen in seiner Nachfolge, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, sahen das Grab und wie der Leichnam bestattet wurde. Dann kehrten sie heim und bereiteten wohlriechende Salben und Öle zu. Am Sabbat aber hielten sie die vom Gebot vorgeschriebene Ruhe ein.

Wie oft hat Christus sein Leben hingegeben?

Luis CASASUS – Präsident der Idente Missionarinnen und Missionare

Rom, 13. April 2025 | Palmsonntag

Jes 50, 4–7; Phil 2, 6–11; Lk 22, 14–23.56

Heute, im Vorfeld der Passion Christi, erinnern wir uns andächtig an diese Momente seines Lebens, in der Hoffnung, Heilige wie Paulus vom Kreuz (1694–1775), Gründer der Kongregation der Passion (Passionisten), nachahmen zu können. Er verstand, dass das Nachdenken über das Leiden Christi nicht nur zur persönlichen Umkehr führt, sondern auch unsere Liebe und Hingabe an Gott und den Nächsten stärkt. Unser Gründer, Fernando Rielo, sagte, dass unser Beiname, neben Idente, Missionarinnen und Missionare des Gekreuzigten Christus sei.

Wie Papst Franziskus in seiner ersten Enzyklika Lumen Fidei (2013) erinnerte:

Die größte Bewährungsprobe für die Verlässlichkeit der Liebe Christi liegt in seinem Tod für die Menschen. Wenn das Leben für die Freunde hinzugeben der größte Liebesbeweis ist, so hat Jesus das Seine für alle hingegeben, auch für seine Feinde, um ihre Herzen zu verwandeln (…). In dieser Liebe, die nicht dem Tod ausgewichen ist, um zu zeigen, wie sehr er mich liebt, kann man glauben; ihre Ganzheitlichkeit überwindet jegliches Misstrauen und erlaubt uns, uns Christus ganz anzuvertrauen.

Das Hingeben des Lebens für den Nächsten erreicht in Jesus seinen Höhepunkt, aber wir sehen, dass die Intuition dieser höchsten Großzügigkeit auch in anderen spirituellen Traditionen vorkommt. Das zeigt zum Beispiel diese einfache und überraschende buddhistische Legende:

Ein Prinz namens Sattva spazierte mit seinen Brüdern durch den Wald, als er eine Tigerin mit ihren Jungen sah. Die Tigerin war extrem schwach und ausgehungert, kaum in der Lage sich zu bewegen. Auch ihre Jungen waren kraftlos und unfähig zu trinken.

Ergriffen von Mitleid und tiefer Barmherzigkeit, beschloss der Prinz, sich selbst zu opfern, um sie zu retten. Er entfernte sich unauffällig von seinen Brüdern und warf sich der Tigerin zum Fraß vor.

Durch diesen Akt äußerster Großzügigkeit verkörperte der Prinz das Ideal der Mitgefühls- und Opferbereitschaft. Er linderte nicht nur das unmittelbare Leid der Tigerin und ihrer Jungen, sondern inspirierte auch andere, Mitgefühl und Großherzigkeit zu leben.

Im Innersten jedes Menschen steckt der Wunsch, das Leben hinzugeben. An der Oberfläche dominiert oft der Egoismus, aber wenn dieser siegt, führt das unweigerlich zu Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Egoismus ist die tiefste und schmerzhafteste Unterdrückung, der wir uns aussetzen können. Deshalb sagte unser Gründer, dass die Nächstenliebe die heilendste aller Tugenden sei – was einigen vielleicht romantisch erscheinen mag, aber eine tiefe Wahrheit über unsere Natur widerspiegelt.

Abseits der warmen Gefühle, die unsere Vorstellung von Liebe oft prägen, beinhaltet wahre Liebe immer eine Form des Sterbens. Wirklich zu lieben hat einen Preis, manchmal einen sehr hohen. Zum Beispiel das Risiko, verletzt zu werden, zu zerbrechen, einen Teil von sich selbst zu verlieren.

Das Leben im Kleinen hinzugeben, muss nicht dramatisch oder außergewöhnlich sein. Es kann das stille Mühen einer Mutter sein, die trotz Erschöpfung früh aufsteht, um mit echter Liebe das Frühstück für ihre Familie zuzubereiten. Oder ein guter Student, der trotz Müdigkeit und zahlreicher Aufgaben mehrere Stunden damit verbringt, einem Kommilitonen bei einer unüberwindbaren Schwierigkeit zu helfen.

Die alltägliche Liebe kann bedeuten, auf dem Altar die aus schlechter Laune geborenen Schweigen, den Ärger oder jene kleinen Portionen Selbstmitleid niederzulegen, die wir so gern genießen. Vielleicht verlangt sie aufrichtige Ehrlichkeit, mitfühlendes Zuhören, Verzicht auf harte Urteile oder Vergebung verletzender Worte.

Es sind diese alltäglichen Gesten der Hingabe, der Aufmerksamkeit und der uneigennützigen Liebe, die – so klein sie auch erscheinen mögen – einen großen Einfluss auf das Leben anderer haben. Wir können mit ihnen nicht erwarten, die Gesellschaft zu verändern oder die Person, der wir helfen, automatisch zu verwandeln. Aber sie hinterlassen ein deutliches Zeichen göttlicher Gegenwart in einer begrenzten und kleinen Seele wie der unseren.

Jesus verwendet ein einfaches und doch tiefes Bild, um uns die Notwendigkeit des Sterbens zu lehren – nicht als eine Option oder ein fernes Ziel: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht (Joh 12,24). Wenn Jesus vom Tod spricht, meint er nicht bloß das Ende unserer Tage auf dieser Welt, sondern einen Weg – besser: eine Lebensweise –, bei der man sein Leben hingibt wie einer, der anderes Leben sät.

Wir müssen aufpassen, das schreckliche Wort „Tod“ richtig zu verstehen. Ein Samenkorn scheint leblos, wenn wir es in die Erde legen. Doch nach einer Weile erscheint ein grüner Trieb – Leben kündigt sich dort an, wo vorher nur Tod zu sein schien. Paulus hatte diese Empfindung, als er sagte: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir (Gal 2,20). Es geht um ein ständiges, fruchtbares Sterben. Dieses Sterben für Christus muss nicht spektakulär, dramatisch oder extrem schmerzhaft sein.

Etwas Intimes, Tiefes in uns stirbt – doch gleichzeitig wächst, unverhofft, die Gewissheit, Leben zu schenken. Unabhängig davon, ob dieses Geschenk angenommen wird oder nicht, ob es dankbar empfangen oder sogar abgelehnt und verachtet wird. Das Beispiel Christi selbst ist das vollkommenste.

Ein weiteres großartiges Beispiel ist die arme Witwe, die zwei kleine Münzen als Almosen gab (Mk 12,41–44) – alles, was sie hatte. Das Schönste daran ist nicht der Verwendungszweck dieser winzigen Summe, die vielleicht unsachgemäß oder betrügerisch genutzt wurde, sondern dass Christus eine Weise fand, diesem Akt Bedeutung zu geben – für die Anwesenden wie für alle, die das Evangelium durch die Jahrhunderte hindurch lesen.

Christus hat sein Leben auf viele Weisen hingegeben – nicht nur am Kreuz.

Von dem Moment an, als er menschliche Natur annahm, begann er sich hinzugeben:

Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, wie die Zweite Lesung erinnert. Bei der Einsetzung der Eucharistie beim Letzten Abendmahl bot Christus seinen Leib und sein Blut vor der Passion an: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird (Lk 22,19). Der Höhepunkt seiner Hingabe war auf Golgatha, als er für die Erlösung der Menschheit starb. In Joh 19,30 lauten seine letzten Worte: Es ist vollbracht – womit er sagte, dass er sein Leben vollständig gegeben hatte.

Vergessen wir nicht die Form des Sterbens, die der Verlust von Ansehen bedeutet – oft ein Kennzeichen des Lebens wahrer Propheten und Gründer. Das ist eine Form von Schmerz und Demütigung – tief und schmerzhaft.

Schon heute kündigt das Evangelium an, dass sich an ihm erfüllt, was Jesaja (53,12) sagte: Er wurde unter die Verbrecher gerechnet.

Die Vorübergehenden schmähten ihn… Auch die mit ihm Gekreuzigten verhöhnten ihn (Mk 15,27.32).

Fjodor Dostojewski (1821–1881) hatte eine tiefe Sicht auf die Passion Christi, beeinflusst durch seine Reflexion über menschliches Leid. In seinem berühmten Roman Die Brüder Karamasow sprechen der Mönch Sosima und der jüngste Bruder, der Novize Aljoscha, intensiv über das Opfer Jesu – nicht in trockener Theologie, sondern als gelebte, mitfühlende Erfahrung göttlicher Liebe. Dagegen versucht Iwan Karamasow, der ältere Bruder, vergeblich, einen Akt grausamer Barbarei zu verstehen:

Ein Feudalherr übergibt den Sohn einer Frau, die sich seinen Wünschen verweigerte, wilden Hunden. Dieser Horror ist für Iwan eine unheilbare Wunde, ein Schmerz, den nichts heilen oder erlösen kann – weder Gottes Gerechtigkeit noch Vergebung. Obwohl die Henker in die Hölle kommen, die Mutter den Peiniger umarmen mag, Gott dem Verbrecher vergibt… Iwans (und jedes Menschen) Verstand kann solche Grausamkeit nicht fassen – ob durch Naturkatastrophen oder menschliche Bosheit.

Wir sehen: Aljoscha umarmt das Geheimnis, Iwan kämpft dagegen. Dostojewski erkannte die Passion Christi als das Zentrum des christlichen Mysteriums: extremstes Leiden, das zur Erlösung und zur absoluten Liebe führt. Mönch Sosima lehrt den jungen Aljoscha, dass Christus nicht kam, um zu herrschen, sondern um die Schmerzen der Welt zu tragen; er nahm das menschliche Leid auf sich, um uns zu erlösen. Er zeigt ihm, dass Christus nicht von fern für die Menschen leidet, sondern mit ihnen – mitten in ihrem Schmerz. Sein Opfer ist kein juristischer Ausgleich, sondern ein Akt unendlichen Mitgefühls.

Neben seinem Beispiel und der Erlösung am Kreuz kam Christus nicht, um das Leid zu erklären oder zu begründen, sondern um uns zu zeigen, wie wir angesichts dieser verletzenden Realität handeln sollen. Deshalb durchlebte er alle Formen von Schmerz – bis hin zur Ohnmacht, uns nicht zur Umkehr bewegen zu können. Auch wir empfinden diesen Schmerz, wenn wir nicht in der Lage sind, das Leid um uns zu lindern.

Was Christus tut, ist: mit den Weinenden zu weinen – wie mit Maria, der Schwester des verstorbenen Lazarus; beim Anblick der künftigen Zerstörung Jerusalems (Lk 19,41–44); oder in Getsemani – wegen der Schmerzen, die unsere Sünden verursachen. Jesu Tränen bedeuten immer dasselbe: dass er den Leidenden nicht allein lässt – wie er es dem reumütigen Verbrecher am Kreuz versprach. Wenn unsere Tränen sich mit seinen vereinen, dürfen wir gewiss sein, dass sich das Psalmwort erfüllt: Du zählst, wie oft ich fliehen musste, Du sammelst meine Tränen in Deinem Krug. In Deinem Buch stehen sie alle (Ps 56,9). Gott Vater weiß, dass wir mit ihm für den Nächsten geweint haben.

Eine letzte Parabel über die Liebe, die Hingabe fordert.

Erinnert ihr euch an das wunderbare Märchen von Oscar Wilde Der glückliche Prinz?

Es erzählt die Geschichte einer prächtigen Statue, mit feinem Gold überzogen, Saphiraugen und einem Rubin im Schwertgriff. Vom Sockel aus sieht der Prinz die Not und das Elend der Menschen – etwas, das er in seinem glücklichen Palastleben nie kannte.

Eine Schwalbe, die ihre Reise verschoben hat, ruht sich auf der Statue aus. Als sie bemerkt, dass der Prinz über die Ungerechtigkeit weint, beschließt sie, ihm zu helfen. Der Prinz bittet sie, nach und nach seinen Schmuck und das Gold zu den Armen zu bringen.

Trotz der Kälte bleibt die Schwalbe beim Prinzen und erfüllt seinen Wunsch. So verliert die Statue all ihren Glanz. Schließlich stirbt die Schwalbe vor Kälte, und das Bleitherz des Prinzen zerbricht. Die Stadtoberen, die die nun hässliche Statue sehen, lassen sie einschmelzen – nur das Herz schmilzt nicht. Es wird zusammen mit der Schwalbe weggeworfen. Doch Gott erkennt ihr Opfer und nimmt sie als das Wertvollste der Stadt in den Himmel auf.

In den Heiligsten Herzen von Jesus, Maria und Josef,

Luis CASASUS

Präsident